© Peter Gercke/DPA/Getty

© Peter Gercke/DPA/Getty

个人很认可作者对于玩偶游戏与童年朦胧的性意识的叙述:既然是过家家,那么参与到这一游戏中的所有角色都理应按照成年人的规则来进行,孩子们大体知道父母的生活是什么样子的,所以在玩偶游戏的环节中会有结婚、哺乳和睡觉——尽管当时的他们或许并不知晓这一切意味着什么。另外,玩偶/洋娃娃带给人的“温柔-诡异”感,的确也是萦绕在我们脑海中十分困惑而有趣的话题:为什么家里摆放一两个洋娃娃你会觉得一切正常,但如果一个空间内摆放了大量的洋娃娃,就会有时给人一种毛骨悚然的感觉(即便它们都是正常而普通的娃娃)?为什么玩旧的娃娃不再可爱,那种残缺感为何让人不适?我现在待在我父母已经住了33年的房子里。这个房子即将被改造成一座公寓大楼,而我在这里还有一间房间,我总是像动物回到水源地一样不断回到这里。我的床上摆放着从阁楼搬下来的纸箱,里面装满了迷你不锈钢家用器皿,芭比和辛迪娃娃,还有它们所有的配套品——娃娃的家具、衣服,甚至还有娃娃用的小浴缸和马桶。在一个单独的盒子里,放着汤姆,我永远的六个月大的洋娃娃。 再次看到这些旧玩偶感觉很奇怪,就像有一股巨浪从我童年里捞起这些物品,将它们冲到了我床头的岸边。那些小小的衣服、钱包、皮草大衣、衣架、网球拍!我一个个地拿起来:光滑的栗色晚礼服、性感的金色恰恰舞裙,还有我威尔士祖母成双成对编织的整套羊毛连体裤和毛衣——为我和我姐姐的娃娃精心准备。最令人惊叹的是那成双成对的小小鞋子,它们被小心地保存在我母亲旧的面霜罐里——高跟鞋、凉鞋、运动鞋和细高跟鞋。甚至还有一顶羽毛装饰的红银色女孩帽,搭配着靴子。 汤姆坐在他的盒子里,一只蓝色的眼睛半眯着。伸手拿起他,我仿佛又成了一个小女孩,轻轻晃动他的头,让他的眼睛重新张开。我脱下他身上带着灰尘的衣服,把他带到洗手池旁,小心翼翼地用肥皂擦洗他的腿和手臂,尽量避免弄湿他的软垫肚子。我轻柔地擦拭他的婴儿头发,然后把他拍干。重复这些多年未做过的动作,让我感到一丝慰藉。那些小时候抚摸、假装喂食、与之交谈和哄逗的时光仿佛又回来了。  © Monkfish's dolly ramble

© Monkfish's dolly ramble

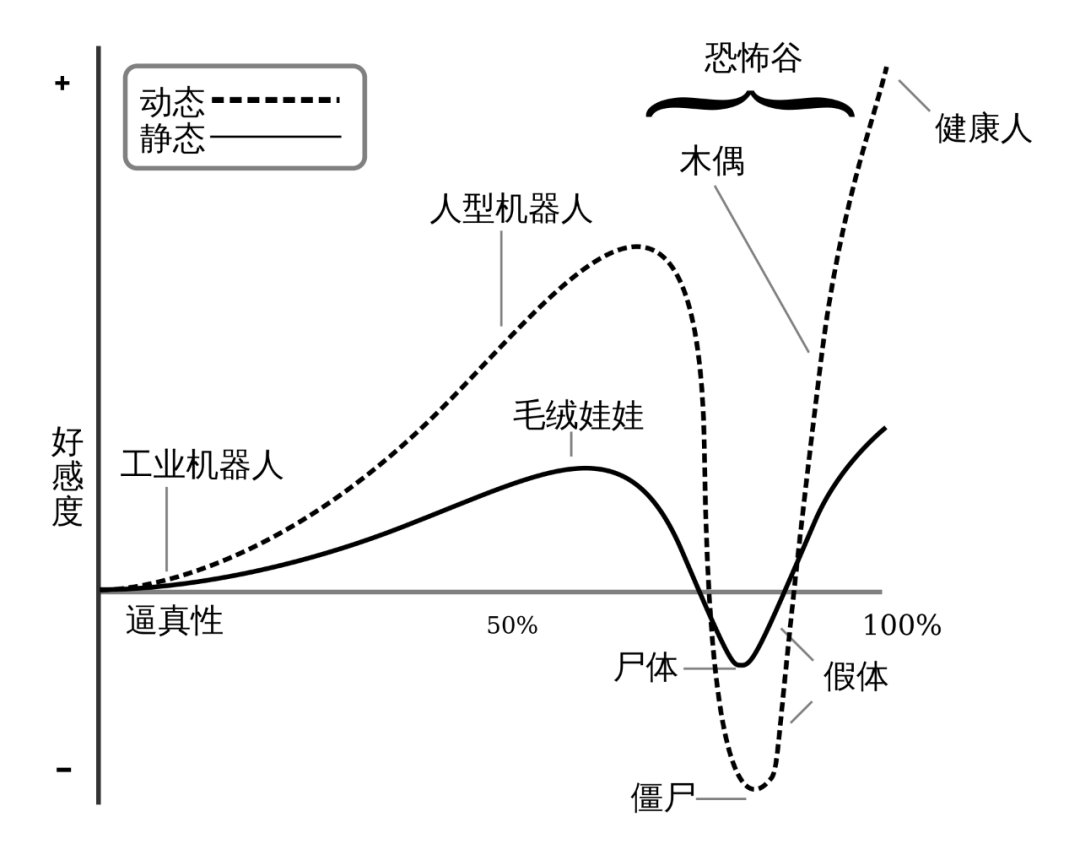

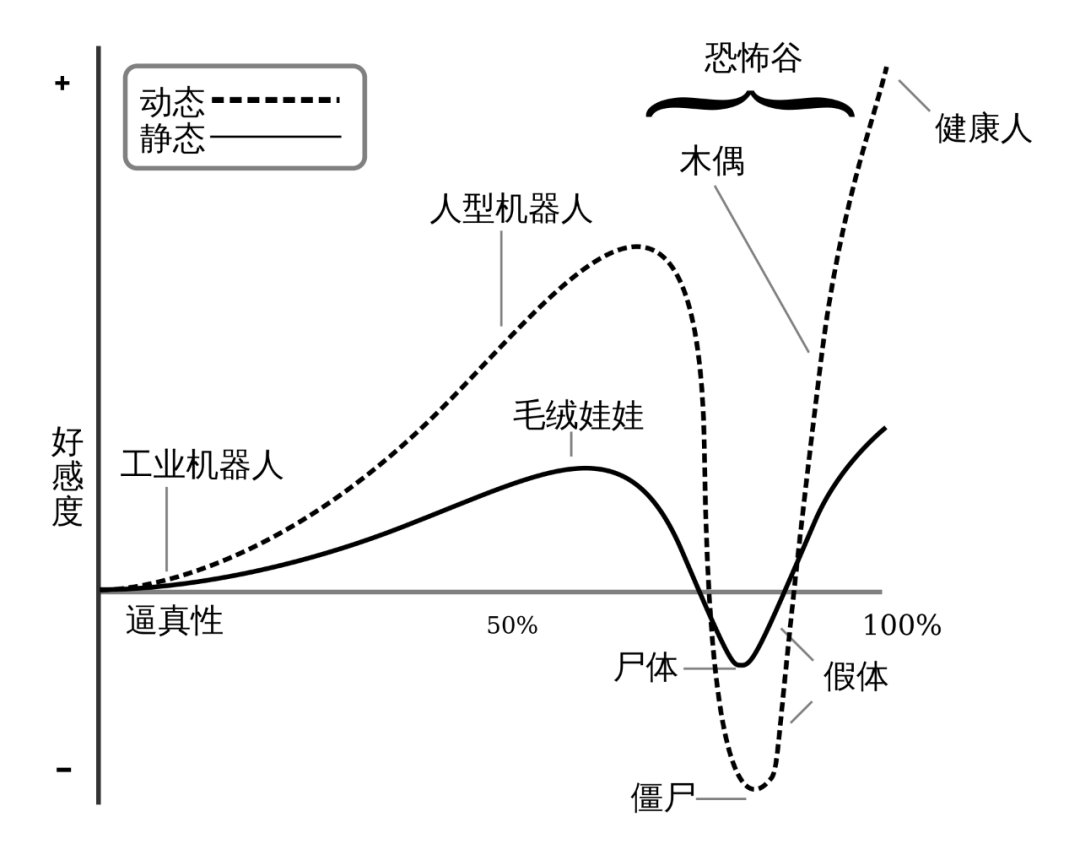

在娃娃、木偶、人偶和蜡像的世界里——这些被赋予人类特质的无生命物体之间——存在着一种温柔而诡异的边界,一个可能突然跨越的、不稳定的临界点。1906年,德国精神病理学家恩斯特·延奇(Ernst Jentsch)称这种现象为“das Unheimliche”,即“不寻常的”,“诡异的”,它让我们感到不安,因为我们无法确定某物是有生命的还是无生命的。13年后,西格蒙德·弗洛伊德通过他的论文将这一概念引入主流,认为其根源在于压抑;1970年,日本机器人专家森政弘(Masahiro Mori)将这一概念应用于机器人,预测人类喜欢带有某些人类特质的机器人,但当这些机器人变得过于人性化时,就会将我们推向“恐怖谷”——一种极度不适感。  根据森政弘的假设,随着人类物体的拟人程度增加,人类对它的情感反应呈现增-减-增的曲线。恐怖谷就是随着机器人到达“接近人类”的相似度时,人类好感度突然下降至反感的范围。“活动的类人体”比“静止的类人体”变动的幅度更大。© wikipedia1983年夏天,当我第一次把汤姆带回马德拉斯(Madras)时,一个送货员从前门看到他,还以为他是个真实的婴儿。也许当他发现自己被一个玩偶欺骗时,脊梁上感到了一阵“恐怖谷”的寒意。但当我重逢我的娃娃时,唯一感受到的却是久违的温柔。即便那些暴露在多年湿热环境中的娃娃腿和手臂已经松脱,头部被神秘的白尘覆盖,无论如何擦洗都无法清除。每一个物件,都是一个记忆的护身符,将我带回久违的地方。查尔斯·波德莱尔(Charles Baudelaire)和赖内·玛利亚·里尔克(Rainer Maria Rilke)都曾写过关于娃娃的文章(波德莱尔对微观世界的迷恋比里尔克更强,而里尔克则对“童年中迟钝不变的娃娃”非常着迷)。这两位诗人都理解“诡异”与意识的关联。波德莱尔写道,有时候,孩子会摇晃和扭动娃娃,试图撬开它:“但它的灵魂在哪里?”波德莱尔认为这是“最初的形而上觉醒”,是发呆和忧郁的开端,当孩子意识到无论怎样摇晃,都无法让娃娃产生任何回应,它的灵魂也不会显现出来。随着幻想与现实的界限逐渐清晰,一种失落感油然而生。

根据森政弘的假设,随着人类物体的拟人程度增加,人类对它的情感反应呈现增-减-增的曲线。恐怖谷就是随着机器人到达“接近人类”的相似度时,人类好感度突然下降至反感的范围。“活动的类人体”比“静止的类人体”变动的幅度更大。© wikipedia1983年夏天,当我第一次把汤姆带回马德拉斯(Madras)时,一个送货员从前门看到他,还以为他是个真实的婴儿。也许当他发现自己被一个玩偶欺骗时,脊梁上感到了一阵“恐怖谷”的寒意。但当我重逢我的娃娃时,唯一感受到的却是久违的温柔。即便那些暴露在多年湿热环境中的娃娃腿和手臂已经松脱,头部被神秘的白尘覆盖,无论如何擦洗都无法清除。每一个物件,都是一个记忆的护身符,将我带回久违的地方。查尔斯·波德莱尔(Charles Baudelaire)和赖内·玛利亚·里尔克(Rainer Maria Rilke)都曾写过关于娃娃的文章(波德莱尔对微观世界的迷恋比里尔克更强,而里尔克则对“童年中迟钝不变的娃娃”非常着迷)。这两位诗人都理解“诡异”与意识的关联。波德莱尔写道,有时候,孩子会摇晃和扭动娃娃,试图撬开它:“但它的灵魂在哪里?”波德莱尔认为这是“最初的形而上觉醒”,是发呆和忧郁的开端,当孩子意识到无论怎样摇晃,都无法让娃娃产生任何回应,它的灵魂也不会显现出来。随着幻想与现实的界限逐渐清晰,一种失落感油然而生。 © DeAgostini / Getty Images

© DeAgostini / Getty Images

对里尔克来说,“恐怖谷”更像是一种深渊。奇怪的是,作为一个写过如此充满激情的“事物诗”(Dinggedichte)的诗人,他对娃娃的被动性竟然如此愤怒,指责它们造成了我们与世界之间的距离。他称之为“心跳停顿”——那种意识到有某种比生命更大的沉寂笼罩着我们的感觉,即死亡。正是这种坐在娃娃对面、看着它盯着你的时刻,会将你抛入那个深渊。我不记得和汤姆在一起时有过“心跳停顿”的感觉,除了在我上大学之前把他收进一个不透气的纸箱时。当时感觉自己背叛了他,让他生活在一个幽闭的、孤独的阁楼,而我则去追寻冒险。和世界上许多孩子一样,我相信我的娃娃们在夜晚会活过来。在我童年的必读书目——英国儿童文学家伊妮·布莱顿(Enid Blyton)的书中,玩具只有在没有人看的时候才会活动起来,就像是我们的夜间休眠点燃了它们的生命力。我有时会听到脚步声在地板上回荡,或是娃娃架子上的窸窣声,但我从未熬夜试图捕捉它们的动静。 © The Year of Halloween

© The Year of Halloween

我觉得自己并不真正想看到它们活过来,就像我不想看到圣诞老人爬进窗户一样。《木偶奇遇记》(Pinocchio)对我来说一直是个恐怖故事——娃娃活了过来却不按预期行事,这让我感到不安。我喜爱我的娃娃正因为它们的被动性,它们一直在那儿,任由我将任何故事投射到它们身上。正如罗伯托·卡拉索(Roberto Calasso)在《波德莱尔的疯狂》(La Folie Baudelaire,2011)中写到的,“讲故事的行为也许是意识的第一个,甚至是最后一个形式”,那么娃娃就可以成为早期进入这种意识的途径。在游戏开始之前,首先要建立身份和角色。每逢星期天,我和姐姐以及表兄妹在马德拉斯祖父母家玩耍时,总会有一个人说:“我是世界上跑得最快的”,另一个人说:“我是世界上最会做饭的”,而我则会破坏气氛,大喊:“我是世界上最厉害的!”不过我们都知道,一旦进入游戏,所有的规则都可以改变。这个建立身份的过程只是作为一种门槛,表示我们即将从这个世界进入另一个世界。 通常,在我们游戏时,甚至都不需要娃娃。我们可以用几条旧纱丽编织出一个个世界:医

根据森政弘的假设,随着人类物体的拟人程度增加,人类对它的情感反应呈现增-减-增的曲线。恐怖谷就是随着机器人到达“接近人类”的相似度时,人类好感度突然下降至反感的范围。“活动的类人体”比“静止的类人体”变动的幅度更大。© wikipedia

根据森政弘的假设,随着人类物体的拟人程度增加,人类对它的情感反应呈现增-减-增的曲线。恐怖谷就是随着机器人到达“接近人类”的相似度时,人类好感度突然下降至反感的范围。“活动的类人体”比“静止的类人体”变动的幅度更大。© wikipedia