让我们问一个看似简单的问题:“什么是人工智能?”如果你问街上的人,他们可能会提到苹果公司的Siri语音助手、亚马逊的云服务、特斯拉的汽车或谷歌的搜索算法。如果你问深度学习领域的专家,他们可能会给你一个关于神经网络的技术性回答,神经网络被组织成几十个层级,接收标签数据,被分配权重和阈值,并以无法被完全解释的方式对数据进行分类。

斯图尔特·罗素(Stuart Russell)和彼得·诺维格(Peter Norvig)在关于这一主题最受欢迎的读本《人工智能》(Artificial Intelligence)中指出,人工智能是关于理解和构建智能实体的尝试。“智能主要涉及理性行为,”他们声称,“理想情况下,智能主体在某种情况下可能采取最好的行动。”

每种定义人工智能的方法都在发挥作用,为理解、衡量、评估和管理人工智能设定框架。如果AI是由作为企业基础设施的消费品牌所定义,那么市场营销和广告就已经预先确定了其功能范围。如果AI系统被认为比任何人类专家都更可靠或更理性,能够采取“最理想的行动”,那就表明应该信任它们在健康、教育和刑事司法方面做出的高风险决定。

当特定的算法技术成为唯一的焦点时,与考虑这些方法的计算成本以及它们对压力之下的地球的深远影响相比,只有持续的技术进步才是重中之重。

AI

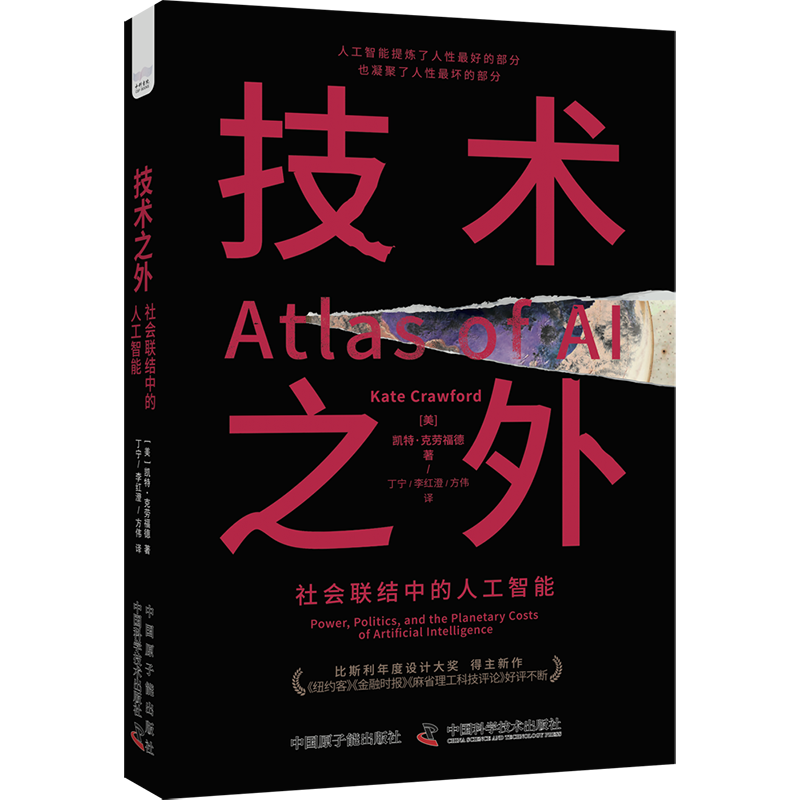

相比之下,凯特·克劳福德(Kate Crawford)认为AI既不人工,也不智能。他在《技术之外:社会联结中的人工智能》中写到:人工智能既是具身的,也是物质的,是由自然资源、燃料、人力、基础设施、物流、历史和分类构成的。如果没有经过广泛的、使用预定义规则和奖励条件的大型数据库的计算密集型训练,AI系统就不是自主的、理性的,也无法识别任何东西。

实际上,我们所知道的人工智能完全依赖于更广泛的政治和社会结构。由于大规模构建AI所需的资金,以及它们所优化的观看方式,AI系统最终是为现有的利益集团服务。从这个意义上说,人工智能是权力的代理。

[美] 凯特·克劳福德

(Kate Crawford)

出版时间:2024.3

这本书的任务是探索人工智能是如何被制造的,从更广泛的意义上来说,即探索影响其发展的经济、政治、文化和历史力量。一旦将AI与这些更广泛的体系及社会系统联系起来,我们就可以摆脱人工智能是一个纯粹的技术领域的观念。从根本上说,AI是技术和社会的实践,是机构和基础设施,也是政治和文化。计算理性和人类工作紧密相连:AI系统既反映了一定的社会关系,也反映了人对这个世界的理解。

如书中第二章即展示了人工智能如何由人类劳动构成,作者考察了拿低廉工资的工人如何通过点击微任务(micro-tasks)来创造AI的“魔力”,使数据系统看起来比实际更智能。而第六章则探讨了人工智能系统被用作国家权力工具的方式。人工智能在军事方面的历史和现状塑造了我们今天所看到的关于监控、数据提取及风险评估的实践。但如今,科技行业与军方之间的深层互联正受到控制,以满足强劲的民族主义议程的诉求。与此同时,曾经只有情报界使用的法律管理之外的工具现已散布开来,从军事领域转移到商业技术领域,用于教室、警察局、工作场所和失业办公室。塑造AI智能系统的军事逻辑如今已成为市政工作的一部分,进一步扭曲了国家和民众之间的关系。

⚙️

Atlas of AI

人工智能是一种理念、一种基础设施、一种产业、一种行使权力的形式和一种观察的方式;它也是一种高度组织化的资本的表现,由供应链环绕整个地球的巨大的开采和物流系统所支持。所有这些都是人工智能的一部分:一个由四个字组成的词语,映射着一系列复杂的期望、意识形态、欲望和恐惧。

简单来说,人工智能现在是能够塑造知识、交流方式和权力的重要角色。相关重构发生在认识论、正义原则、社会组织、政治表达、文化、对人体的理解、主体性和身份的层面,即人工智能决定了我们是什么,我们可以是什么。我们也可以进一步理解。人工智能不仅是重新映射世界和改造世界的过程,而且是创造世界的一种基本政治形式——尽管它自己并不承认。

AI

我们正处于一个关键的历史时刻,随着“人工智能”作为一种思想和物质实践在我们的社会中传播,我们已经达到了哲学家艾蒂安·苏里欧(Étienne Souriau)所说的“质疑情境”(questioning situation)。我们处于这个时刻里就需要对人工智能的生产和接受提出关键性问题。问题应该包括:我们如何定义AI,它为谁服务,以及界限应该在哪里。

这意味着要考虑这些技术所处的更广阔的领域,以及它们直接和间接提取自何处,以及谁将面临最大危害。唯有在质疑中不断探索,我们才能接近真相。

(本文选摘自中国科学技术出版社《技术之外:社会联结中的人工智能》)

-end-

鲁公网安备37020202000738号

鲁公网安备37020202000738号