未来的世界是万物互联、万物智联和万智互联的数字世界,万物皆有IP地址,IP网络的规模不断扩大,IP联接属性不断增强,IP支撑的应用场景持续丰富。IP on Everything,无处不在的智能IP联接,“向下”将不断向网络末端延伸,使非IP全部IP化;“向上”构筑智能云网推动万物入云,畅联海量数据和泛在智能,把智能世界的智慧和算力源源不断输送万物,最终实现“IP无处不在、智能无所不及”的数字世界。

华为数据通信产品线研发总裁刘少伟发表 “数据通信网络未来十大趋势发布”主题演讲

华为基于对数据通信业务的理解,提出了对未来10年的趋势分析和研究方向,希望和产业界共同努力,携手开创更美好的未来。

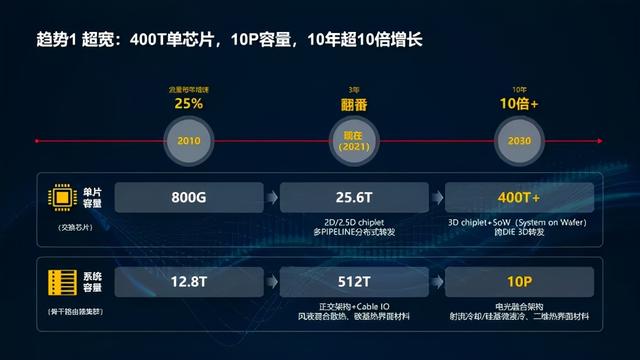

趋势1 超宽:400T单芯片,

10P容量,10年超10倍增长

回顾过去十年,随着3G/4G的普及,以及家庭宽带业务的发展,网络带宽和设备容量实现了快速增长,集群路由器容量从2010年的100G线卡演进到了2021年了3.2T线卡,硬件架构从传统了PCB背板演进到Cable背板以及无背板的正交架构,芯片容量也随着摩尔定律实现了持续增长。

展望未来十年,随着5G/6G技术以及数据中心业务的发展,我们判断网络流量将保持每年25%的增长速度,网络带宽实现3年翻番、10年超10倍增长。到2030年,交换芯片容量将超过400T,设备的系统容量将达到10P。

与此同时,相关的硬件和芯片底层技术也将出现突破性的发展:芯片架构从当前2D/2.5D Chiplet架构向3D Chiplet演进的同时,SoW(System on Wafer)技术预期会在网络芯片实现应用;硬件散热技术会从当前设备级的风冷和液冷,向芯片级的射流冷却以及硅基微液冷发展,同时还会出现更为先进的热界面材料,导热系数提升一个数量级(10倍)。

趋势2新以太:3.2TE接口,

1us时延,M级计算节点

以太网的发展史,就是以太技术持续升级,不断拓展新领域的历史;从桌面办公的局域网,到运营商的广域网;从数据中心计算机的互联,到工业机器的互联;未来10年新以太将在如下三个方面持续突破:

1

速率增长10倍:

受计算算力和存储介质速率的驱动,网络端口速率讲从400G增长到3.2T+;速率无关以太网、光波导互连、芯片出光等技术将蓬勃发展;

2

时延降低10倍:

跨节点的计算资源池等趋势,驱动网络时延从E2E 10微秒降低到1微秒;在低时延MAC、零排队调度算法上需要突破;

3

网络规模增加100倍:

对算力的无尽的需求,驱使网络支持的节点达到百万级;在确定性时延、亚微秒抖动方面需要持续创新。

趋势3 Wi-Fi 8:百G带宽、万M体验,

物理级安全,通感一体,无线供电

随着全息影像、触觉网络、实时交互媒体应用的普及,对网络带宽的需求将达到1~10Gbps,引入毫米波频谱、新调制编码技术,达成空口万兆体验速率、百G峰值速率成为新的研究方向。

未来10年,网络将完成从消费互联网向全产业互联网升级,通过实现受控调度的1ms时延,围绕人工噪音、星座旋转、信道秘钥构建物理层安全传输体系,满足工业、金融、警务等行业对确定性、安全性要求。

打造通感一体、无线供电的WLAN网络,拓展定位探测、运动识别、环境成像、定向输能等网络新能力、新应用,是网络提供综合ICT服务的发展新方向。

趋势4 泛在互联:IP on Everything,

空天地海一体泛在互联

IP是当前通讯网络的核心,是当前唯一能承载海量联接的技术,其上承载了海量的数据和算力,随着千亿级的物联终端和千行百业的应用接入,原本支撑这些孤岛的技术、物联协议、工业总线,也都需要和IP网络融合。

在这个过程中,IP技术自身也在不断的发展,IPv4将全球电脑与服务器互联的Internet开始,演进支撑运营商网络IP化的MPLS技术。随着围绕云建网,随着移动通讯的空前发展,IPv6逐渐成为时代的主角,并不断的演进发展:IPv6吸纳了MPLS网络构建的多业务承载,高可靠的业务目标,围绕各种业务的SLA质量,逐步构建高SLA的网络;进一步突破传统IP网络的管理维度,从传统的5元组,发展到基于用户,基于应用的SLA管理与保障;在传统Underlay,Overlay的平面上,进一步构建Service平面,围绕客户,围绕应用,围绕算力进行调度。最终的演进目标是在任意时刻,支持Any to Any的高质量、高SLA保障的联接。

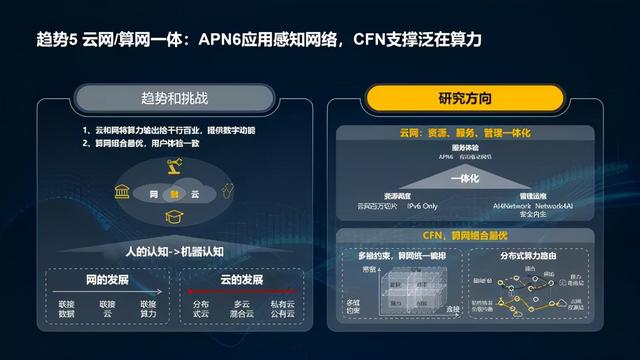

趋势5 云网/算网一体:

APN6应用感知网络,CFN支撑泛在算力

随着5G、云、AI、大数据、物联网等新兴技术的快速发展,全社会的数字化变革掀开新篇章,进入“万物感知、万物互联、万物智能”的数字时代,“无处不在的联接,无所不及的智能”正在成为现实。纵观云和网的发展,云经历了私有云/公有云,多云/混合云的发展,未来向分布式云发展;网也从联接人发展到联接云和应用,未来联接算力,云网正在构成ICT基础设施数字新底座,将泛在算力输送给千行百业,提供数字动能。

未来云网是资源一体、服务一体、管理一体的,APN6应用感知网络、应用驱动网络使能用户无差别的体验云网服务,IPv6 Only、云网百万切片使能云网资源调度一体,AI4Network、Network4AI和内生安全使能云网管理运维一体。同时多维约束算网统一编排、分布式算力路由CFN实现算网最优组合,提供用户体验一致的算力服务。

趋势6 零信任网络:

零信任安全模型构筑网络安全新底座

随着企业云化、移动远程办公、千亿级物联,传统网络边界的安全防护模型将被打破,静态的安全策略已无法适应不断增长的各种安全风险;同时目前中心化的互联网基础架构,BGP事故频发,网络架构脆弱,Never Trust,Always Verify,需要新的零信任安全模型来构筑网络安全新底座。

零信任安全模型解决网络信任、设备信任、用户信任、应用信任和流量信任的问题,包括IPv6+网络内生安全、去中心化身份认证和授权、物联终端安全(针对物联哑终端的安全)和持续验证的行为评估(动态安全策略)四个部分:

1. IPv6+内生安全:随路ID和权限验证、路由安全、对等的互联网治理架构,保障工业互联网基础设施安全;

2. 去中心化的身份认证:基于区块链技术的下一代分布式认证体系,满足千亿物联设备接入的身份认证和授权;

3. 物联终端安全:基于网络流量的设备识别、感知、数字指纹技术,建立Agentless设备数字身份,覆盖各类型物联终端;

4. 持续验证的行为评估:基于终端、身份、应用、环境、网络、交换关系、信誉等维度信息来对实体行为建模,持续评估与持续验证风险,动态安全策略授权。

趋势7 ADN:网络数字孪生,

打造AI Native的自动驾驶网络

网络自动驾驶是未来提高网络运维效率、提升网络连接可靠性和增强网络服务安全性的关键技术。面向2030,依托网络数字孪生技术,构建全真可视的网络数字世界,需要以AI重构网元数据面、管控面,扩增知识面,支撑网络设备的自决策、自演进。

在云端层面提供开放、安全和优质的AI服务,在网络层面管控析融合,实现网络数字化。

在设备层面实现AI Native转变,构建智能无损的IP网络。实现“规、建、维、优、营”端到端全生命周期的网络智能化,打造“零等待、零接触、零故障”、“自配置、自修复、自优化”的自动驾驶网络。

趋势8 确定性体验:

时间确定、资源确定、路径确定

随着XR、裸眼3D、数字触觉等新技术的成熟与应用,2030年VR&AR用户数将达到10亿,下一代网络将助力全新的应用体验。与此同时,伴随从联接百亿人到千亿物,网络也将从“面向人的认知”向“面向机器认知”转变,全球总联接数将达到2000亿。未来十年,网络联接的对象和边界正在不断的拓展,数据通信网络面临新挑战,确定性体验就是其中之一。

传统的“统计复用、尽力而为” 数通IP联接技术难以胜任未来新体验、新行业应用的发展,需要具备确定性网络体验能力。数通确定性网络体验将从以下三方面来构建:

1. 时间确定性:通过转发架构与调度算法的创新,提供通信节点时延、抖动、丢包的确定性;

2. 资源确定性:通过带宽复用、隔离技术的创新,保障承载所需的必要带宽确定性;

3. 路径确定性:根据确定性需求约束进行端到端路径计算与编排,保证端到端确定性体验。

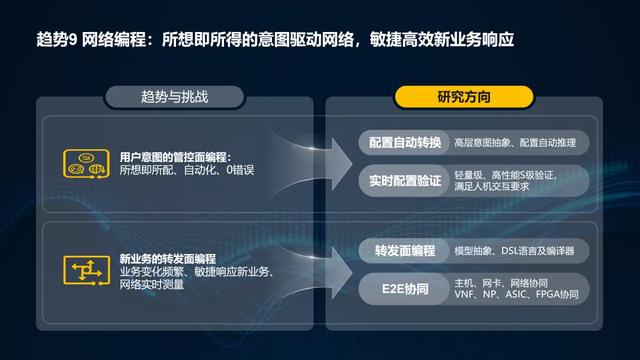

趋势9 网络编程:所想即所得的意图驱动网络,

敏捷高效新业务响应

一方面是面向用户意图的管控面编程:传统网络配置、变更、运维、业务部署等以设备为中心,需要专业的管理员如HWIE工程师。SDN的发展解决了部分问题,主要是overlay网络的快速开通。未来方向是以用户意图为中心、意图驱动自动实现网络的管控,包含规建维优全生命周期,覆盖overlay、underlay和安全策略等全场景。未来待研究突破的技术包括配置自动转换、实时配置验证等。

另一方面是面向新业务的转发面编程:为了敏捷响应新业务,需要在数据面提供可编程能力,以支撑用户快速创新和尝试新的idea想法,比如支持新的数据面封装、非标准数据面转发行为、定制实时网络测量能力等。未来待研究突破的技术包括转发面模型抽象、DSL/编译器和E2E协同能力:从主机、网卡、网络设备E2E流程,兼容软转发、NP、ASIC、FPGA多形态。

趋势10 网络绿色低碳:

潮汐调度、0 bit 0 watt

为了应对人类对地球气候系统的影响,全球明确提出了碳中和目标。ICT设备的数量和能耗快速增长,网络存在低流量时间段和能耗依然高的问题,这些带来了ICT基础设施节能减排新问题。

未来信息流和能源流将逐步融合,真正实现”比特管理瓦特”,网络节能技术分为系统级节能和网络级节能两个方向,系统级节能是基础,实现系统“0 bit, 0 watt”,包括设备高供电效率、高覆盖率动态节能、高集成芯片、0丢包快速启动温备、液冷辅助风冷等关键技术;网络级节能是关键,实现网络最优能耗,包括网络潮汐流量AI调优和系统智能休眠实现网络能耗下降、AI+园区IOT物联智能控制、能耗路由低能耗路径优先转发等关键技术。

鲁公网安备37020202000738号

鲁公网安备37020202000738号